ご存知の方も多いと思うのですが、私の一番の好物は「すいか」です。それなりの糖分がありますから、ボディデザインの視点から見ればよろしくないのですが、これだけはやめられない。これから美味しい時期になりますが、そうすると、冷蔵庫と相談しながら、カットではなく玉で買う日々が始まります。

「死ぬ前に最後に食べたいもの」と訊かれると、十数年前までは「とんかつ」と答えていたのですが、さすがにこの歳になると死ぬ前には重すぎるので、そういう意味でも「すいか」はちょうどいいのです。すいかは季節もので、一年中でないのも飽きがこない理由ではあります。

熊本産から始まり、鳥取産、一番値段が手頃になる千葉産や神奈川産、それから東北に移って山形産、青森産と秋のお彼岸近くまでですからね。

父もすいかが好きでした。房総育ちですが、終戦のときに7歳、すいかは食料不足の子どもにとって、さぞかしご馳走だったに違いありません。ちなみに父は、芋類とカボチャはほとんど食べませんでした(母は芋とカボチャが好きなので食卓にはよく上りましたが)。「子どもの頃に一生分食べたから、もういい」と。ここにも、戦争の影響は残っていたのです。

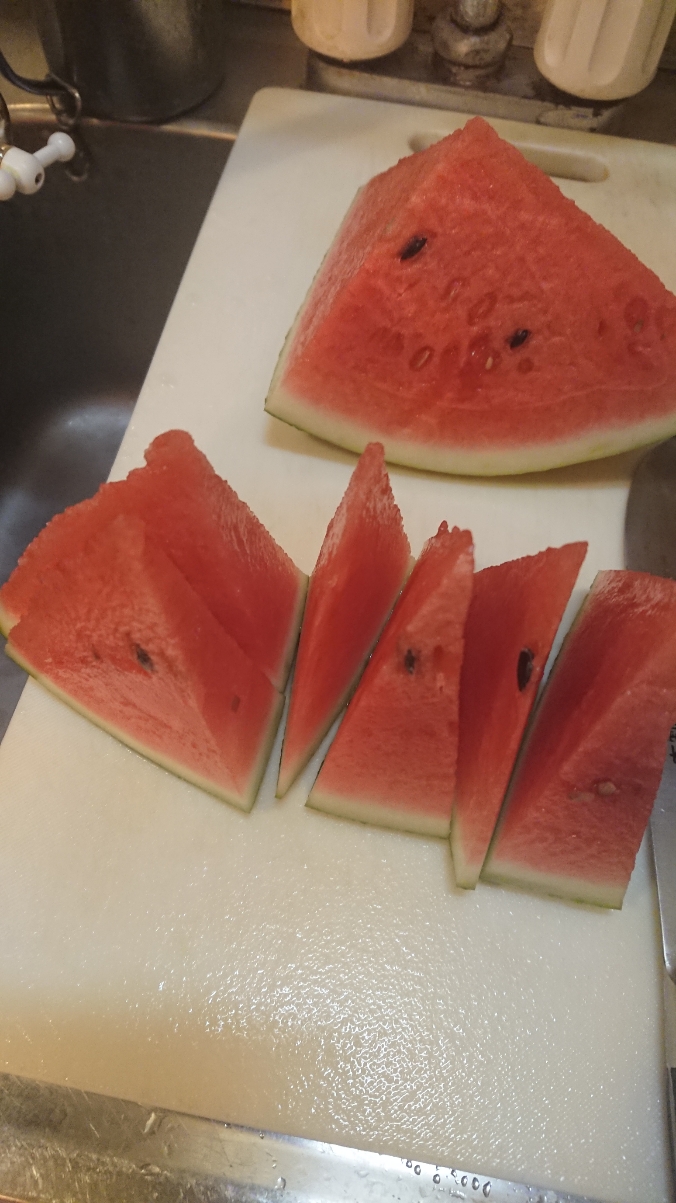

ちなみに、すいかは真ん中が甘いので、いわゆる普通の切り方だと、蔓口近くが悲しいことになりますが、それを解消し、一見、どこがはじっこか分からないようにする切り方が、画像の我が家流の切り方です。

もう1人、母方の祖父がすいか好き。母方の祖父は瀬戸内海育ちで、みかんなど柑橘類は豊富だったから逆にあまり見向きもしませんでしたが、すいかは好きで、夏場に遊びに行ってはご相伴させてもらうのが楽しみでした。父の血筋か、母方の祖父からの隔世遺伝か、とにかく私もすいか好きです。

母方の祖父が出てきたので、母方の祖母との思い出の食べ物も。母方の祖母は北海道出身。北海道出身者というと、なんでも砂糖の甘いものというイメージがありますが、祖母はいわゆる「モガ」で、新しいもの好きでしたから、まだ、全然一般化してなくて、結構なお値段だったキウイも、祖母にご相伴した記憶があります。もっとも、当時のキウイは酸味が強くて、幼い私の好みではありませんでしたが。食べ物の好みも和食でなく、ハイカラなもの、いわゆる「日本の洋食」が好みでした。

私が幼い頃は、デパートの最上階にいわゆる展望レストランみたいなものがあって、丸井(もう撤退して現在はないですが)の最上階に、祖母に連れられて行って(母と妹と一緒だったことは少ないので、おそらく、母は妹と自宅にいて、祖母が連れ出してくれていたことが多かったような記憶があります。祖母にとっては初孫、しかも50歳前にできた孫で、私の幼少時はまだ全然、若くて元気でしたから)、だいたい毎回、オムライスを食べた記憶があります。

食いしん坊なので、お子様ランチでは物足りない私としては、それでもチキンライスに薄焼き玉子、そこにたっぶりのケチャップのオムライスは満腹感があるし、ちょっと日常離れした気分になれました。今は、糖質を気にするとなかなか食べられませんが、今でも白飯食べるくらいなら、ケチャップライス食べちゃう派です。そして、どうせ使うならたっぷり派。市販のミートソースを使うときは、必ず、ケチャップを足します(あと、挽肉も)。

さて、母方に対して、父方の祖父母で思い出すのが、「お赤飯のおにぎり」。母の実家に行ったときの思い出はすいかですが、父の実家に行ったときの一番思い出は「お赤飯のおにぎり」です。それは祖母が手作りしたものではなく、買ってきたものなのですが、必ずありました。そのお赤飯のおにぎりが大好きで私が喜んで食べる姿を嬉しそうに見ている祖父母が浮かびます。

お赤飯のおにぎりといえば、今ではコンビニやスーパーのものが主流ですが、当時はお赤飯を普通のうちでも蒸かすことが多かったのです。祖父母が出してくれたお赤飯のおにぎりは、私が行く日に、祖父がおそらく和菓子屋さんで買ってきたものだったのでしょう。当時の和菓子屋さんは和菓子だけでなく、お赤飯やお稲荷さんも売っているところが多かったのです。それは、和菓子と同じお祝い事に使われるからで、お饅頭を蒸かすのと同じように、しっかりと蒸かして作られたお赤飯は硬めで、絶妙な塩加減で、きっちりとした三角に型抜きされた美しい形といい、黒ゴマでなく白ゴマで、とても高級感がありました。

それと、子供が食べるのに、普通のご飯のおにぎりだと、どうしても途中で崩れて、ご飯粒がぽろぽろとになるけれど、お赤飯のおにぎりは餅米なので、崩れにくいのもポイント。子どもとしても、あまり気を遣うことなく食べられるのです。

今でも、たまにコンビニで見かけるとつい手が伸びてしまいます。セブンイレブンとファミリーマートは丸いけど、ローソンのは三角だから、ローソンのは特によろしい。こうして考えると、私の好きな食べ物には、幸せな記憶がついてきます。好きだから幸せな記憶が残るのか、いや、幸せな記憶が残っているから、余計に美味しく感じられると思うのです。